|

|

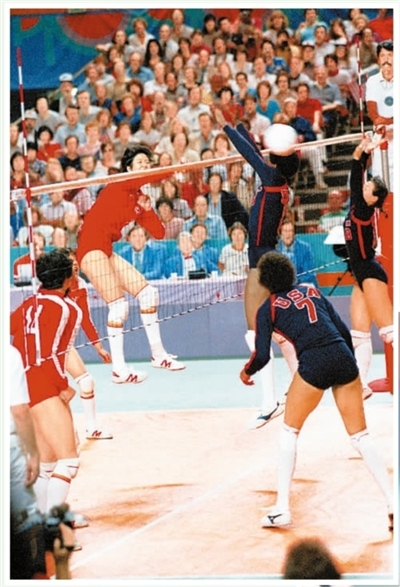

1984年8月7日,中國隊主攻手郎平在洛杉磯奧運會女排決賽中大力扣殺。中國女排直落三局擊敗東道主美國隊,奪得中國在奧運會上的第一枚三大球金牌。 |

|

|

2016年8月20日,郎平率隊奪得裡約奧運會女排冠軍后在頒獎儀式上歡慶。 |

|

|

《見証:中國改革開放40年40人》 |

小小的巧克力派,插上一根蠟燭,這樣的生日蛋糕顯得有些寒酸。可郎平並不在意,對著鏡頭露出八顆牙齒,笑得像個孩子。這一天是2017年12月10日,她57歲的生日。

慶生照片在郎平微博剛剛發出,數以萬計的點贊和評論如潮水般涌來。“郎平生日快樂”話題收獲了2327萬閱讀量。在中國,這是一個家喻戶曉的名字。從1978年進入中國女排,40年的光陰寫下一個傳奇——中國體育冠軍數不勝數,但郎平隻有一個。 1981年,一篇以中國女排為藍本的報告文學《中國姑娘》紅遍大江南北。其中寫道:“1979年末,在香港舉行第二屆亞洲女子排球錦標賽時,郎平為中國隊榮獲冠軍立下了戰功,被人們譽為中國的‘鐵榔頭’。她確實像一把響當當的鐵榔頭,發揮了振奮人心的威力。”

誰也未曾想到,這把“鐵榔頭”一敲就是40年。從創造“五連冠”神話的運動員郎平,到率領中國女排重返世界之巔的教練員郎平,歲月打磨出一把更堅韌、更有力量的“鐵榔頭”。《中國排球》刊文評價,郎平是中國排球史上一位劃時代的英雄。

“英雄”二字重千鈞。在鮮花、掌聲與榮耀的背后,注定是負重前行。郎平的身體至今仍殘留著老女排時代的“饋贈”。經歷了多次手術后,她偶爾開玩笑說:“現在境界和追求都沒那麼高了,能正常走路、正常生活就行。”可是,有些東西她始終放不下。

“我是老女排最后一個在一線的了,應該為中國女排傳承一點東西,留下一點東西。”在郎平看來,這東西不只是冠軍和金牌。有時候明知道不會贏,也竭盡全力,雖然走得搖搖晃晃,但站起來抖抖身上的塵土,依然目光堅定——郎平花了半輩子時間,講述著一個“為排球而生”的故事。

把所有“不可能”變成“可能”

時光倒轉到2016年8月21日,裡約奧運會女排決賽第四局,緊張的氣氛令人窒息。主攻手朱婷高高躍起,一個勢大力沉的重扣,竟然砸得對手倒地不起,徹底擊垮了塞爾維亞隊員的信心。“真像當年的‘鐵榔頭’!”觀眾席上發出驚嘆。

而此時,站在賽場邊的郎平目光如炬,所有精力集中在瞬息萬變的戰局。她並不覺得緊張,即便一時比分落后,她依然淡定自若,暫停時鼓勵隊員們:“慢慢來,一分一分拿……”當惠若琪奮力扣下最后一球,奧運金牌時隔12年再度挂在中國女排的胸前,郎平已然累得沒有力氣興奮了。“在裡約20多天,我整整瘦了7公斤!”縱使久經沙場的郎平,也沒想到這條路如此曲折。奧運小組賽隻交出2勝3負的成績單,從“死亡小組”驚險出線后,東道主巴西隊成為無法選擇的淘汰賽對手。過往8年的19次交鋒,中國女排隻贏過1次。絕大多數人預測,中國姑娘要打道回府了。

打巴西隊的賽前准備會上,郎平笑著做戰前動員:“這訓練館咱們訂到決賽那天,提前走人家也不退錢了,所以得練夠本,對不?”隊員們搭起手,齊聲回答:“我們還想多打幾場球呢!”那一刻,郎平把“可以被打敗,絕不能被打倒”的血性,灌輸到每個人的體內。

在“魔鬼主場”的震天噓聲中,中國女排把整個巴西打哭了,通往冠軍的大門從此開啟。郎平的臨場調度與排兵布陣被贊為“神來之筆”,而這一切力量的來源是信念、意志和勇氣。“想贏中國女排沒那麼容易,輸了也得扒對手一層皮。”主教練的氣場就是一支隊伍的氣場,局勢再險惡,中國女排的士氣不散,先心理崩盤的總是對手。

幸運女神並不慷慨,所謂逆襲或運氣,不過是強者的謙辭。在郎平當時的競聘陳述中,時間表是以2016年裡約奧運會倒計時來設計的。為了鍛煉隊伍,她敢於舍棄一些國際比賽的成績,敢於自我糾錯、臨陣換將,大膽起用新人,最終3年上了3個大台階。從世錦賽亞軍、世界杯冠軍到奧運會冠軍,中國女排捅破了世界三大賽10年無冠的窗戶紙,郎平把所有“不可能”變成了“可能”。

“女兒把一生都獻給了排球”

2013年郎平決定重新出山時,中國女排正處於教練頻換、士氣低落的混沌期,有人勸她不要以半世英名犯險。“我一直猶豫不決,后來一咬牙一跺腳,上吧。”郎平最終將所有顧慮放在一邊,挺身而出。“我得站好最后一班崗,退休前再為中國女排努力一把。”

其實,這並不是郎平第一次臨危受命。1995年初,時任中國排協主席的袁偉民一句“祖國需要你”,女兒隻有4歲的郎平毅然回國執教。短短一年半,她把低谷中的中國女排帶到亞特蘭大奧運會亞軍的領獎台。國際排聯首次破例把“世界最佳教練員”授予亞軍隊主教練。聽說郎平因為重壓和操勞,暈倒在奧運村食堂,父親落淚了,“女兒把一生都獻給了排球啊!”

為排球付出,郎平無怨無悔,而老女排的身份,更是伴隨她一生的烙印。1977年,17歲的郎平被“伯樂”袁偉民發掘。袁指導不僅拍板吸收郎平進國家隊,進行獨創性的嚴格訓練,更敢於把一個沒有國際大賽經驗的新手推上關鍵位置,正是這份遠見卓識,造就了世界三大主攻手之一的“鐵榔頭”。

一錘定音的重扣,定格下郎平標志性的鏡頭。從1981年到1986年,中國女排創造了前無古人的“五連冠”壯舉,郎平成了全民偶像。退役后,很多老女排隊員都走入安穩的仕途,郎平卻做出令人意外的選擇——留洋讀書。為了賺學費,她一度遠赴意大利打球,后來回到美國繼續攻讀體育管理碩士學位。用她的話說,那會兒雖然窮,但是很快樂。那段時間,郎平幾乎在國內媒體的視線裡消失,直到1995年回國,人們驚喜地發現“鐵榔頭”變了。“這8年的海外生活經歷,歷練了我的心智,我已經把自己這個‘世界冠軍’一腳一腳踩在地上,踩得很踏實。”郎平在自傳中寫道。第一次執教國家隊的4年,被郎平視為一生的成熟期,錘煉出真正的氣概和自信。但超乎想象的工作強度,消耗著郎平的身體,也讓丈夫白帆與她漸行漸遠。1999年,郎平無奈辭去中國女排主教練一職,重新踏上“漂泊”之路。在國際排球界,女性教練屈指可數,可郎平硬是闖出了一片天。在意大利,她為摩德納俱樂部捧回渴盼27年的意大利聯賽冠軍獎杯,一年后又率隊登頂歐洲聯賽,俱樂部經理皮尼感慨:“有了Jenny(郎平),就是到火星上打球,我也不怕。”后來接手美國隊,郎平把一支年輕隊伍調教成奧運會亞軍之師。2009年,她回國執教廣東恆大女排,帶著一批臨近退役的老將拿到了聯賽冠軍。

從俱樂部到國家隊,郎平的人格魅力與執教藝術水乳交融,對手無不心悅誠服:“郎平過去是最偉大的排球運動員,現在是最偉大的教練之一。”但無論獲得多少勝利和榮耀,她的心底始終有一個牽挂。2012年倫敦奧運會,當中國女排在1/4決賽被日本隊淘汰時,擔任解說的郎平哭成了淚人。

漫漫長夜,誰能帶領中國女排走向黎明?人們呼喚著“鐵榔頭”。但此時的郎平已不是“初生牛犢”,豐富的執教經驗讓她意識到,能否最大限度整合優質資源是實現目標的關鍵。如果說,運動員郎平是憑著一腔熱愛為排球事業奮斗,那麼教練員郎平則理性地把排球看作一種職業。“隻靠精神是不能贏球的,專業技能和科學管理是建起萬丈高樓的基石。”

排管中心的誠意最終打動了郎平,給予她選材用人的絕對話語權、自主搭建教練團隊等承諾,這幾乎是國內其他教練無法企及的工作空間。畢竟在中國排壇,郎平的資歷、地位、威信乃至偶像效應,無人能出其右。能力越大,責任越大。她接下了這個挑戰,“我要把中國女排帶到一條正確的發展道路上”。

“沒有完美的個人,隻有最好的集體”

中國女排留下過許多“偉大的勝利”:1981年世界杯,中國姑娘以3︰2力克主場作戰的日本隊,7戰7捷第一次捧起世界冠軍獎杯﹔1984年洛杉磯奧運會,張蓉芳一記扣殺,為中國砸出第一個三大球奧運冠軍﹔2004年雅典奧運會決賽,“黃金一代”上演驚天大逆轉……但郎平締造的勝利,不隻在賽場上。

排球場上,任何進攻或防守都無法憑借一己之力完成。所以郎平常說,沒有完美的個人,隻有最好的集體。但她也明白,人是一支球隊的根,人活了,隊伍才有向上生長的能量。“我剛執教時就想著,不能隻盯著一屆奧運會,得讓中國女排后繼有人。”

郎平的“尋人”與眾不同。以往國家隊集訓人數一般隻有16到18人,依靠幾個主力長期配合達到高度黏合的默契,被視為從“五連冠”時期積累的成功經驗。但郎平看得長遠:世界排球的發展趨勢對體能、速度和力量要求越來越高,隻有“多人打球”才能使隊伍良性循環。

“郎家軍”幾次撒網式海選后,從聯賽調動隊員近40人,每個位置總保持在3到4人在競爭。郎平力推“大國家隊”戰略,意在通過大面積輪換主力,抹平一套陣容打天下造成的“板凳差”。這一國際流行做法,給閉塞的中國排壇帶來顛覆性沖擊。

郎平第一次在集訓名單寫下“朱婷”的名字,連助理教練賴亞文都不知道這人是誰。“這個小孩特有天賦,但就是特別軟。”對於這塊璞玉,隊裡像“國寶”一樣呵護。郎平當運動員時,“三從一大”“魔鬼訓練”是主流,后來她在歐美強隊執教,越發意識到科學訓練、控制傷病才是生命線。朱婷入隊前兩年,郎平沒有給她上太多力量訓練,還親自從美國背回蛋白粉,讓她長肌肉、增體重。身體素質提高后,郎平手把手帶朱婷練一傳、防守和后排進攻,一點點打磨技術細節。破格調入朱婷后,國少隊的袁心玥、從沙灘排球轉項的張常寧、名不見經傳的龔翔宇……郎平的“造星名單”不斷擴充。新隊員有潛力,但基本功差,郎平對訓練進行革新性規劃,按場上位置分組攻關、惡補短板。一堂5小時的訓練課,她常常坐不到20分鐘。苦心沒有白費,這些“90后”進步速度如同坐上火箭,在國際大賽大放異彩。郎平心裡有了底,“這批新人至少能打兩到三屆國家隊”。

在外界看來,如今的“鐵榔頭”更像一根撬動各方資源的杠杆,做事舉重若輕,勁道卻越來越大。搭建復合型保障團隊,從歐美請來體能師、康復師,設置數據統計和視頻分析人員,為每個隊員定制訓練康復計劃……郎平留下的不只是人才財富,更推動著中國排球改革陳舊的觀念和機制。她打開了的這扇窗,讓國內同行看清了差距,更看到外面的世界。

“我坐在那兒,他們心裡都能踏實點兒”

進入東京奧運周期的第一年,郎平的身份角色發生轉變——走向幕后,擔任中國女排總教練、中國排協副主席。57歲生日那天,她正在美國休假,21個弟子每人拍了一段做生日面的視頻,隔空給恩師祝壽。這幾年,國家隊的隊員進進出出,每個人都敬她愛她,舍不得離開這個大家庭。

對待這些跟自己女兒差不多大的姑娘,郎平是嚴師,也是慈母。私底下,她習慣稱呼隊員們“孩子”,對年輕人的想法,盡量去理解和包容。在她的引導下,女排姑娘改變的不只是技術,還有對排球的理解、看問題的視角、做人的態度,更自信、自如地從事這項運動。

在許多人的印象裡,贏球后滿場飛奔,勝利后抱頭痛哭,是中國女排的經典畫面。而“郎家軍”最吸引人的,恰恰是不那麼“標簽化”的東西。朱婷的三連扣貢獻了一波“王之蔑視”表情包﹔袁心玥賽后給記者們連唱帶跳演繹神曲《小蘋果》﹔哪怕登上奧運領獎台,大家都要一起“抖腿”表達興奮之情……郎平的到來,讓中國女排變得真實、開放,不再是捱過血淚與傷痛的苦情,而是永不放棄、我最霸氣的熱血。

成功伴隨著郎平,憂患意識也一刻未曾離開。當初她頂住壓力探索培養新人,但世界排壇的激烈競爭容不得半點鬆懈。望向國內,職業球員的流動、聯賽的商業運作、排球的群眾基礎,這些都是她關心的問題,但改變豈在一朝一夕?2018年4月,郎平重新坐回中國女排主教練的位置,原因很簡單——“我坐在那兒,年輕的教練和運動員心裡都能踏實點兒。”有時候她也想歇歇,但隻要涉及女排,就沒法子停下腳步。

時間是殘酷的,分秒不落地向前,無法重來。時間又很深情,如樹的年輪,四季變遷都會留下痕跡。一圈又一圈后,時代和個人彼此成就,而“奇跡”之所以在郎平身上反復出現,是用日復一日的堅守、永不言棄的夢想來支撐的。

中國女排第一次奪得世界冠軍后,郎平曾收到過一份禮物:廣西一個青年工人用業余時間制作了一把真正的鐵榔頭,像藝術品一樣閃著光芒,小伙兒留言說,希望我們的“鐵榔頭”百煉成鋼。而今,57歲的“鐵榔頭”跳不了那麼高了,皺紋也爬上眼角,但她依然昂首前行,用一場場勝利,向世界敲擊出振奮人心的聲響,久久回蕩……