本專題撰文及

資料整理/攝影

廣州日報記者 鄔愷山

千裡之行始於足下。從3月中旬開始,來自北京的中國足球少年任為與其他3名亞洲年輕球員一起,參與了英超俱樂部女王公園巡游者(QPR)組織的足球訓練營。廣州日報記者應亞洲航空與QPR之邀,作為華南媒體代表,全程見証了中國足球少年的英超追夢之行。借此良機,記者以QPR作為切入口,對英格蘭足球青訓現狀進行了管窺。正所謂他山之石,可以攻玉,在《中國足球改革總體方案》新鮮出爐,發展青少年足球已經上升到“國策”高度的今天,看一看現代足球的鼻祖英格蘭人是如何開展青訓的,對於我們探索未來的足球發展之路,或許可以提供一些參考和依據。

英超青訓的前世今生

中國少年任為這次參加的訓練營是由著名的優惠航空公司亞洲航空與英超球隊QPR(二者擁有同一個大老板)共同舉辦。談及此次倫敦之行,任為印象最深刻的是“教練一直都在鼓勵”,而且在訓練中“扣得很細”,盡管也有語言交流方面的問題,但任為還是對記者表示:“最多需要兩個禮拜,就能融入(他們球隊)裡面去。”

中國少年或許是太樂觀了一點,事實上,英格蘭目前的足球青訓體系就好像是一個金字塔,要想加入進去或許並不十分困難,隻要在足球方面有熱情有一定的能力就可以了,但是要想最終脫穎而出成為英超職業球員,那可絕非易事。QPR足校運營總監阿萊克斯·卡羅爾向廣州日報記者介紹了該校目前的基本情況:按照英足總的規定,足校最低年齡組別是U-9,在此之上,每個年齡段各設一支球隊,一直到U-17/ U-18兩個年齡段合二為一。

孩子們早期收到的合同大多是一年一簽,到16歲的時候就可以簽訂學徒合同成為“全職學徒”,周薪為100英鎊。17歲時他們就能簽訂職業合同,周薪視俱樂部情況而定,大部分球隊的周薪不低於1000英鎊。目前,“QPR足校的簽約學員一共約有150人。”除此之外,還有很多沒有達到注冊年齡而又喜歡踢球的孩子們在QPR足校的場地上奔跑。

不過,像QPR足校這樣的青訓模式在英超發展史上卻並非一直如是。時間如果倒推20年,情況就完全不同了。有意思的是,許多人都聽說過德國隊在2000年歐洲杯慘敗后大力推行的“天才培養計劃”,終於在巴西世界杯上結出了碩果,然而卻很少有人知道,英格蘭足總在上世紀90年代末也曾對足球青訓體系進行大刀闊斧的改革。在此之前,英格蘭足球青少年培訓可以說是“放養式”的:那個時候,英國的職業足球俱樂部隻可以延攬15周歲以上的球員,小朋友們通常都是在自己家附近的訓練營或者是學校裡第一次接觸足球,而基層的教練大都是業余兼職。例如,著名“萬人迷”貝克漢姆的啟蒙教練就是自己的父親,而且他在年滿15周歲之前隻能參與由志願者組織的錦標賽。

英超青訓的“長短板”

英格蘭原有青少年足球發展模式最大的弊端是,在6歲∼14歲打基礎的最關鍵階段,小球員成長的命運完全掌握在非專業的志願者或學校老師的手裡,他們總是傾向於讓這些年齡尚幼的孩子參加過多的比賽,而比賽最終的目的都是要贏得冠軍,其結果是所謂對抗能力、團隊意識和錦標主義過早地成為重要的考量﹔因此在挑選和培養球員時,首先看重的是身高體型、身體素質以及所謂的“動作效率”,而不是技術發展潛質、控制與處理球的能力。從這一點來看,也就不難理解,為什麼英格蘭足球總是缺少像馬拉多納、齊達內、小羅這種創造性的天才球員了。

核心指標

每年輸送一名球員至一隊

在這種情況下,英格蘭足總痛定思痛,從上世紀90年代末開始,逐漸把青少年足球培訓的任務徹底交給了各個職業俱樂部。與以往最大的不同是,俱樂部必須按照英足總的相關規定設立自己的足校(Academy),替代了原來組織鬆散的培訓中心(Center of Excellence),俱樂部從此可以簽下年齡最小為8歲的球員(其他俱樂部若想“挖人”也要支付轉會費),因而提高了對青訓的投入和熱情。更關鍵的是,由俱樂部主導的青訓不再關注於比賽的結果或是青少年冠軍的多少﹔而是以能否培養出優秀的職業選手乃至天才球員作為衡量成敗與否的核心指標。正如西漢姆足校主管托尼·卡爾所透露的那樣,該足校一年的運營成本大約為300萬英鎊,而由於目前一位英超“新丁”的平均估價為300萬英鎊∼500萬英鎊,因此他們工作的目標非常明確,那就是爭取每年為一線隊輸送至少一名合格的年輕球員,又或者在若干年內培養出一位格外杰出的“超值新星”。在這樣的“價值導向”下,各足校不會拔苗助長。英足總在這方面甚至有詳盡的要求:青少年球員每年參加的正式比賽不能少於24場,但也不能多於30場。而在訓練方面,U-9至U-12組別每周訓練三次,周末安排一場比賽﹔隨后訓練時間逐漸增加,直到U-17組別,周一至周五每天訓練兩次,周末安排一場比賽。

兩大弊端

殘酷淘汰制與監管無力

不過,英格蘭足球現行的這種青訓模式也有其弊端。首先,有人指出,殘酷的淘汰制度一直沒能得到改變,如今甚至變得更加慘烈。就算俱樂部專業球探經驗豐富,但在找30或40個8歲小孩之前就知道他們能成才的幾率很小。QPR足校運營總監卡羅爾在接受記者採訪時也承認,通往英超之路十分坎坷,不過,“就算學員最終未能成為職業球員,俱樂部也非常重視為他們提供各種機會,例如與相關組織和機構合作,幫助他們獲得赴美國深造的獎學金等。”利物浦足校前主管斯蒂夫·海格威也介紹說,任何一個年輕球員如果最終不能留下,該足校也會努力幫助他在更低一層級的職業球隊中尋找位置。

話雖如此,在英足總以及英格蘭各級聯賽之間存在著一個明顯的權力博弈現象,這也是英格蘭現行青訓制度的另外一大難題。英足總無法獲准監督青訓營的質量,並且也沒有一個由足球專家組成的實體組織來分別針對5∼11,12∼16和16歲以上的不同年齡層的孩子安排有針對性的訓練。因此,英格蘭媒體慨嘆一個強硬的國家性質領導力的缺失,導致青少年足球事業的管理顯得缺乏效率。

英超青訓的“啟示錄”

現代足球起源於英國,第一個建立起真正的青訓發展機構的是曼聯。1938年,曼聯青年體育俱樂部成立,它被用來網羅蘭開夏郡的足球精英。可惜,英格蘭足球青訓體系長期以來功利主義盛行,過於重“肌肉”而輕“頭腦”,逐漸誤入歧途。於是,英足總從上世紀90年代末開始,逐漸把青訓的主導權交給各個俱樂部,這就從根本上改變了英格蘭足球選材以及培養的大方向。正如西漢姆足校主管卡爾所言,如今“足校的主要目的是發展球員而不是球隊。西漢姆足校在U-15之前不會過早地強求球員的身體條件和肌肉力量。”

根本症結

高度商業化

導致本土球員失位

盡管如此,相對於德國“天才培養計劃”令人矚目的成效,“英格蘭模式”的星光卻顯得黯淡許多,而這其中最根本的症結或許是資本快速涌入導致的高度商業化,其結果是英超球隊寧願選擇“拿來即用”的成熟外援,而不再有耐心培養自己的年輕球員。

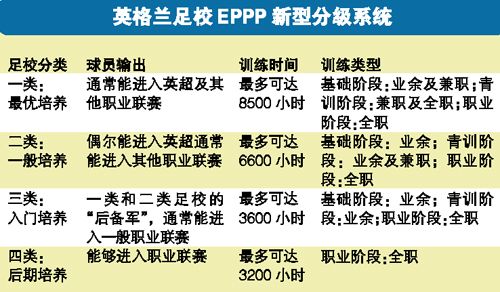

這個問題引起了英足總的重視。2011年10月20日,英格蘭足球聯盟72家成員俱樂部共同商討通過了“精英球員展現計劃(EPPP)”,其目標是要把有資格為英格蘭出戰的英超本土球員比例提升至50%。與以前相比,最重要的變化有四點:一是廢除了原青訓招募的“90分鐘法則”(即規定俱樂部隻能與從家到足校車程不超過90分鐘的18歲以下球員簽約),這樣有實力的俱樂部就可以突破地域的限制,把各地最有潛力的小球員羅致帳下﹔二是把所有的足校分成四個層級,層級越高享有的資源越多,最高一級的足校要求配備由18名全職人員組成的教練團隊,同時能支配230萬英鎊的運營資金﹔三是明確規定了18歲以下球員的轉會身價(詳見列表),防止炒買炒賣﹔四是建立正式的“職業發展聯賽”,取代預備隊聯賽。

青訓成功關鍵

為青少年球員配備

一整套完備的團隊

這個新的改革方案至今僅有三年,若是現在就為之蓋棺定論顯然還為時尚早。不過,當記者問及英格蘭代表隊成績為何與英超盛世背道而馳時,QPR足校運營總監卡羅爾顯然對“精英球員展現計劃”寄予厚望。在談到英格蘭青訓能帶給中國足球什麼啟迪的時候,卡羅爾強調最重要的一點是:“青訓是否成功絕非僅取決於球場的訓練質量,必須為青少年球員配備包括醫療、教育甚至心理輔導在內的一整套完備的團隊。”對此,利物浦足校前主管海格威也有同感,“能進入足校的球員在技術方面都是無可挑剔的,因此最終能脫穎而出成為職業球員的,一定要有堅強的精神力量,善於排解壓力,應對球場內外沉浮轉折的各種問題。”

本文演繹至此,大家是否會有這樣的感受:英格蘭青少年足球發展遇到的問題看起來怎麼那麼熟悉——過於功利的錦標主義、以身體素質為重的選材歧途、基層教練水平參差不一……如今中超正在走向盛世,資本快速涌入乃至高度商業化,但大量外援擠壓本土球員生存空間的現象也越來越明顯。正所謂前事不忘后事之師,看一看別人曾走過的彎路,或許能讓我們避免踏進同一條錯誤的“河”裡。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!